ماذا تبقى للإثنوغرافي ؟

مقال: انثروبولوجيا | حمزة الفلاح، 2026

في طفولتنا جميعًا، كان التعلق بالمجلات الكرتونية المصورة للأبطال الخارقين محوريًا لفتح قنوات الخيال والمغامرة. ولم تكن الطيران، أو طي وتحطيم البوابات الفولاذية وحمل الشاحنات الثقيلة وحدها هي السمات الأبرز لدى قوى هذه الشخصيات، بل تتعدى هذه القدرات لتصل إلى السيطرة الذهنية، قراءة الأفكار، والاختفاء أيضًا لإتمام مهمات الإنقاذ الشاقة. في طفولتي، كانت كل هذه القصص عن هؤلاء المنقذين مصدرًا للمحاكاة الجسدية في القفز والتسلق، إلى تصميم الأقنعة الورقية الملونة والأردية الطويلة على طريقة سوبرمان، وصولًا إلى اختراع الحكايات وتقليد الأصوات. وهذه المشاهدات لهؤلاء المنقذين ظلت ذات تأثير عالٍ في صناعة عوالم متخيلة طوال فترات اللعب. ولكن، ما علاقة هذا العالم المنفرد بالحيوات التي يعيشها الإثنوغرافي في رحلاته؟ يمكن القول أن الإثنوغرافي بطل خارق وذو قدرات ذهنية استثنائية مرتبطة بالإرادة ــ بطل يقاوم فكرة الموت من أسباب تافه، ويصارع الظروف المناخية القاسية، يختبر مزاج الطبيعة الأكثر عدائية، ويدخل طويلاً في دائرة الغياب الأسطوري بسهولة لأشهر في البرية أو وراء كثبان الرمال العالية في الصحاري قاطعًا مسافات شاسعة في البيئات المختلفة بحثًا في المجاهل النائية عن الثقافات المغايرة، وبإمكانه التأقلم مع أغرب العادات والمآكولات، وأن يبدل لسانه ويتناسى تمامًا من أين أتى للوصول إلى بدائيته العارية في الأدغال، ولكن هل حقًا هل كان الإثنوغرافي يومًا ما وفق هذا التصور بطلاً خارقًا ؟

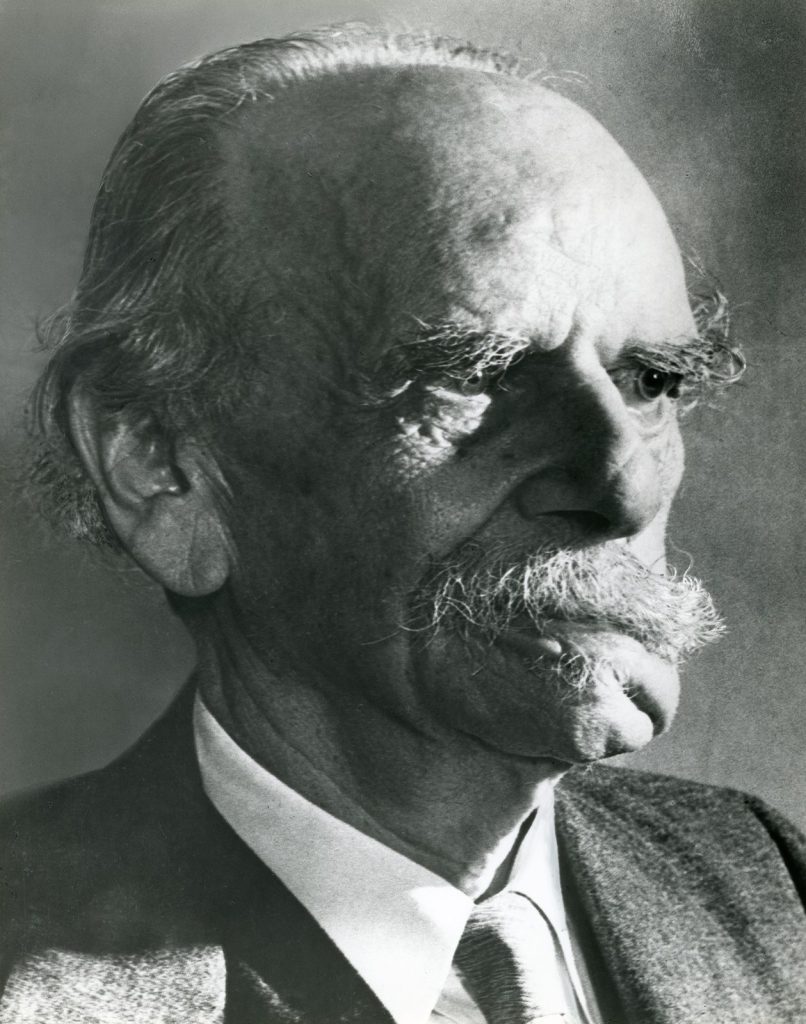

في جزيرة بافن (1883–1884)، قضى الأنثروبولوجي فرانز بواس عامًا في جحيم بيئة قطبية شديدة البرودة في خليج كمبرلاند، يعاني من نقص الغذاء ومن الآلام النفسية الناجمة عن العزلة الطويلة ومحاولات الاعتياد لتعلم لغة صعبة دون قواميس، والتواصل بدون وسيط مع السكان الأصليين وسط شبكة من الجماعات القرابية المتنقلة. كان بواس قد أبحر من ألمانيا إلى تلك الجزيرة في أولى رحلاته إلى القطب الشمالي، مندفعًا بفضول الاستطلاع والعمل الميداني. بواس الأنثروبولوجي الناشئ، المفتون بمرونة الترحال، لم يفقد شعرية التأمل في المأوى بعيون قاطنيه، مثل جسد متحرك يخاطب العقل البيئي لشعوب لا تعرف الاستقرار. كان يراقب سقف مسكنه الثلجي ـ الإيغلو ـ من منصة نومه المرتفعة، ويشيح بنظره من وقت لآخر تجاه ضوء ينمو من احتراق دهن الفقمة المنبعث من مصباح زيتي. الريح في الخارج لها صوت حزين وجاف للغاية، يذكره بضرورة إعادة النظر في كل التصورات الأوروبية الاستباقية عن الآخر، وفي الذكاء الهندسي لعقل البدائي الذي شيد مسكنًا ذا عازل حراري فعال من كتل الثلج المضغوط.

ينهض بواس من على منصة نومه، ويمشي ببطء تجاه المدخل، مدفوعًا بالاستغراب من مجموعة من الإنويت قادمون من بعيد ويضحكون بصوت عالٍ في وجه الموت. ويتساءل، وهو يكاد يصاب بالهلع والجنون، عن إمكانية الدخول في نوبة ضحك بسهولة أثناء سرد حكايات مؤلمة بأسلوب رزين عن الجوع والضياع ــ كيف يمكن للمرء، وبصورة ساحرة وعاطفية، أن يقف مبتسمًا ووحيدًا على حافة المجهول؟

يتراجع إلى الوراء، وهو يفكر بتمعّن في قدرته على مواصلة العيش والاستماع المتكرر لأفواه معجونة بالأغاني والتهويدات والأساطير، من أجل التقاط المزيد من الوقائع، والإيماءات الصامتة، والحركات الجسدية، والشرود المثير للإعجاب في الأفق الكئيب. بالقرب من دفتر سميك، يشحذ بسكين صغير قلم الرصاص من أجل كتابة فورية لتسجيل مشاعره المضطربة: “أعيش بين أناس لا أكاد أفهم لغتهم، في ظروف تختبر حدود الاحتمال الإنساني”. يترك القلم ــ فخربشته تثير المزيد من القلق والأرق قبل النوم، وتمنعه من الاتصال بروح الأرض المتجمدة. يعود إلى الاستلقاء على المنصة، محاولًا إغماض عينيه على بياضٍ مخيف وشاسع، ليسمع تشققات الجليد في حالة أشبه بالإغماء:

يتحرك المشهد الطبيعي بسرعة، متخيلاً، مثل زهرة عنيدة في الجفاف، كل ألوان فضائه دفعة واحدة، مثل لوحة من الأزرق المعدني البارد والرمادي الحليبي، من تلاشي الحدود بين السماء والثلج. ينهض الضباب من الماء مثل قطيع ضخم من الذئاب، وبشكل مفاجئ ينسحب الدخان الشرس إلى الوراء دون إنذار مسبق، بمجرد أن يفتح عينيه.

هناك يجد بواس نفسه بعيدًا عن أشكال العقلانية الغربية ونزعاتها في التفوق على الطبيعة، وأنه كان سجين أوهامه السابقة عنها، ليشعر بالآلفة في كوخه الجليدي الحميم أكثر من ذي قبل. ففي تلك اللحظة الفارقة من تاريخ التجربة الميدانية، يرتفع صمت المتكدسين في مساكنهم، متذكرًا الهدوء الكثيف في عيني إحدى النساء اللواتي يخطن بدفء لرجال القبيلة الملابس الواقية من البرد عند وصوله إلى اليابسة لأول مرة في فصل صيف عام 1883.

بالنظر إلى التجربة الميدانية لبواس في جزيرة بافن، يمكنني اعتباره أحد أولئك الأبطال الذين تحدثت عنهم في المجلات المصورة، مع مارغريت ميد في جزيرة ساموا وسكانها، وروث بنديكت مع قبائل بويبلو، ويوميات مالينوفسكي في جزر تروبرياند حوالي عام 1918. غير أن النظر إلى التجربة الإثنوغرافية اليوم يثير سؤالًا مهمًا حول طبيعة عمل الإثنوغرافي في عصر الخوارزمية، هذا الإثنوغرافي المحمّل بهذا الكم الهائل من أعباء معاناة هؤلاء الأبطال والنماذج النظرية المختلفة التي طوروها عبر كل هذه التجارب. ففي الوقت الذي كانت فيه الإثنوغرافيا تعتمد على إنتاج المعنى وفق السياق الاجتماعي من خلال تفعيل أدوات المعرفة، التقصي، والمعايشات اليومية مع المجتمعات المدروسة، نجدها ليست بمنأى عن التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا اليوم. فهل يمكن للمنصة الرقمية أن تصبح الميدان المباشر للعمل، وتُستبدل وظيفة الإثنوغرافي المرتكزة على معنى الرحلة لاكتشاف الفريد والهامشي فيها؟

يُلاحظ على منصات التواصل الاجتماعي انتشار ظاهرة مثيرة للاهتمام، وهي حمى التوثيق السريع للثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم، عن طريق عرض يوميات الكثير من القبائل في إفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر، في شكل مقاطع ريلز قصيرة لا تتعدى مدتها ربما خمس عشرة ثانية. هذه الظاهرة تدعوني إلى التفكير في الكيفية التي اختُزلت بها حياة هؤلاء الناس، وتحويلها إلى مجرد مدخلات رقمية بعيدًا عن الفهم والتأويل. وهذا لا يعني الدعوة إلى احتكار التمثيل من قبل الإثنوغرافي كوسيط ما بين الثقافة والعالم، وإنما يتعلق بقيمة هذا النوع من التمثيل الذي تظهره لنا شاشات الهواتف. فبواسطة هذه الشاشة تمكنت هذه الجماعات من إنتاج صورتها، إلا أن هذه الصورة تعاني من خلو المعنى وتشوبها الكثير من المثالب، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال بريئةً بالكامل، لقدرتها على التلاعب لإظهار وإخفاء ما ترغب في نقله. وهذا النقل يمثل تلاشي سلطة السرد من داخل التجربة الميدانية، واحتكاره لصالح المنصة، لا للإثنوغرافي المُلاحظ، الذي أصبح بالضرورة أحد الأصوات المتعددة في فضاء مفتوح. كنت مؤخرًا ولفترة من الوقت أتابع مجموعة من مقاطع الريلز القصيرة والسريعة الأداء التي تحدثت عنها، لقبائل الهادزابي، وهي من الجماعات التي تعيش في شمال تنزانيا، قرب بحيرة إيازي في وادي الصدع الإفريقي. وتنشر هذه المجموعات يومياتها بصفة مستمرة ومكثفة، وهي أشبه بمحتوى ترفيهي، إلا أن هذا المحتوى الموجه كان يشعرني بالقلق لمجرد مشاهدته، بسبب التعليقات التي أصبحت آلية لإصدار الأحكام، في ظل انعدام معايير الضبط الاجتماعي في الفضاء الافتراضي، إضافة إلى الخضوع لمنطق الإعجاب، تكرار المشاهدة، والأداء المبالغ فيه لإثارة المتلقي. وبهذا المنطق، نحن أمام ثقافة يعاد صياغتها لتُشاهد، لا لكي تُعاش وتُلاحظ عن قرب. فماذا على الإثنوغرافي المتابع خلف شاشته أن يفعل في ظل زوال العزلة الكلاسيكية لعمله، كشرط معرفي أمام اتصال تكنولوجي عالي الجودة قد يعرض هذه الجماعات إلى فقدان شيء من أصالتها، ويفرض وعيًا جديدًا بالذات وبنظرة الآخر، ومقدرتهم على إعادة إنتاج اختلافهم الثقافي وفق شروط السوق الرقمي؟

هذه المنصات تقدم نفسها لا ثقافة الجماعة، وأداء الأفراد لا العمل الميداني المشترك، وهذا التقديم يرتبط بنوع من الصناعة الخوارزمية لمحتوى من أفكار ناقصة، يفترض نقصانها أسئلةً أخلاقية في هذا المجال مرتبطة بتزييف تلقائية تفاعل هذه الجماعات، والسيطرة الرقمية على العفوية للاستجابة الطوعية لمتطلبات السوق، من أجل تحويل هذا النوع من الممارسات المثيرة إلى سلعة تجارية مرئية. فمن المسلّي أن نشاهد عادات منتقاة بعناية لإنسان قادر على اصطياد تمساح صغير الحجم لشواءه، أو حديثه بلغة مختلفة ومضحكة بالنسبة للآخرين، تعتمد على أصوات الطيور للاستفادة اقتصاديًا من هذا التمثيل. ولكن، هل تلبي فعلاً هذه المقاطع القصيرة حاجات الجماعة وتمثيلها الثقافي، وحاجة المتلقي لمزيد من الفهم والتأويل، لا مجرد مشاهدات ممتعة داخل بنية رقمية لا يمكن لأصحابها امتلاكها؟ وإن أصبحت ناطقة وقادرة على التعبير بحرية عن نفسها بعيدًا عن أوهام المركزية الغربية كذاتٍ عارفة، وإن كان هذا التعبير صادقًا، هل يمكن القول بأن هذه المجتمعات قد استثمرت هذا التحول للتخلص أخيرًا عبر هذه الوسائط الذكية من صوت أفكار الآخر الذي لا يفهمها وانطباعاته حولها، أم أنها صارت أكثر خضوعًا للاستهلاك، وجرى إقحامها لتلبية رغبات زوار مجهولين ربما بدعوى التوثيق لأجل التسلية؟

كنت قد وضعت تساؤلي كعنوان لهذه المقالة القصيرة: ماذا تبقى للإثنوغرافي؟ وبالعودة إلى تجربة فرانز بواس الميدانية وغيره، يمكن القول إن الإثنوغرافيا ليست مهددة بقدر ما هي في حالة تغير دائم، وربما أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه سابقًا، في عصر أقل فهمًا، تحولت فيه التجربة الإنسانية إلى مجرد أداء، والاختلاف إلى علامة بصرية، والعيش اليومي إلى سردية سطحية. هذه السردية تخضع لمنطق الانتشار مقابل الفهم السياقي، المعايشة القريبة، والمشاركة اليومية، الإنصات، والبحث عن الأصالة.